食品添加物などにより、私たちの体は昔に比べて多くの毒素をため込んでいます。

毒素を排出する方法として、第一に挙げられるのが腸内を整えることです。

なぜなら、体内に溜まった毒素の75%が便から排出されるからです。

スムースに毒素を出すために、解毒に有効な食材を紹介します。

毒素は体にどうやって取り込まれていくのか

昔に比べ、私たちは体に相当な毒を取り入れてしまっています。

それは、昔に比べ、いろいろなものに添加物が加えられていることが大きな要因の一つです。

どんなものから体に入ってきているのかをみていきましょう。

| 食品 | 食品添加物(化学調味料、発色剤、合成甘味料、防腐剤、合成着色料など) 農薬(残留農薬、ホストハーベストなど) |

| 日用品 | シャンプー、合成洗剤、柔軟剤など(界面活性剤、防腐剤、着色料、香料など) ※表皮毒といって、皮膚から毒が吸収される |

| 水 | 農薬、ナノプラスチック、PFOS(有機フッ素化合物の一種)などが残留されている |

| ワクチン | 水銀などの添加物 |

これらは、アレルギーが増える原因ともなっています。

関連記事 アレルギーの原因を探る!添加物の危険にさらされている子どもたち

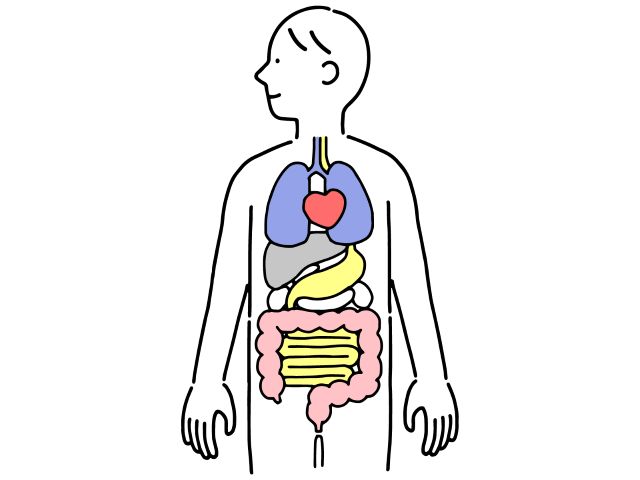

体から毒素が出ていくシステム

体内の毒素を排出するシステムは、肝臓、腎臓、消化管(腸)、皮膚、リンパ系などにより構成されています。

これらの器官は、体内に蓄積された有害な物質を無毒化したり、体外へ排出します。

| 肝臓 | 血液中の毒素を分解・代謝し、無毒化します。脂溶性の毒素を水に溶けやすい形に変換し、腎臓や腸での排出を促します. |

| 腎臓 | 血液をろ過し、水溶性の老廃物や毒素を尿として排出します. |

| 消化管(腸) | 食べ物、飲み物からの有害物質を便として排出します。腸内細菌も一部の解毒に寄与します. |

| 皮膚 | 汗により、体内の毒素や老廃物を排出します. |

| リンパ系 | 体内の液体を循環させ、免疫細胞を運搬し、老廃物を排出します. |

これらの器官を通過し、体内の毒素は、便、尿、汗などから排出されますが、その割合は、便が75%、尿が20%、汗が3%、毛髪と爪がそれぞれ1%とされています。

腸内環境を整えスムースに便から解毒

毒素の75%をしっかり出すためには、きちんと便を排出することが重要です。

便秘が続くと、腸内に毒素が溜まりやすくなります。

また、腸内環境が悪いと、毒素が再び体に吸収されていくことになります。

毒素の再吸収を防ぐには、水分補給、食物繊維の摂取、運動、ストレスをためないことに意識を向けましょう。

・水分補給 … 水分をしっかりとることで、便の柔らかさを保ち、スムースな排便を促します。

・食物繊維 … 食物繊維をたくさん含んだ食材を積極的にとることで、腸内環境を整え、スムースな排便を促します。

・運動 … 適度な運動をすることで、腸の働きを活発にし、便秘の解消に役立ちます。

・ストレス発散 … ストレスをためることで、腸の働きが阻害される可能性があります。

解毒に有効な食材は

| 食物繊維を多く含む食材 | ごぼう、こんにゃく、海藻類、きのこ類など … 便秘解消 |

| 薬味野菜 | にんにく、ねぎ、しょうがなど … 毒素と結合 |

| 発酵食品 | 納豆、味噌、ヨーグルトなど … 腸内環境を整え、善玉菌を増やす |

| 野菜類 | ブロッコリー、カリフラワー、キャベツなどアブラナ科の野菜 … 有害物質を無毒化 |

| 柑橘類 | りんご、みかんなど … 重金属などを排出 |

重金属の解毒には、にんにく、ブロッコリー、玉ねぎ、パクチー、玄米、緑茶などが効果的だと言われています。

他にも、ローズマリー、タンポポの若葉、パセリ、レモンの皮、クレソンなどもあげられます。解毒は、一時的でなく、継続的に考えて意識的にこれらの食材を摂るようにしましょう。

食材以外での解毒方法

解毒作用のある食材を摂ることで、解毒を促す方法をのべました。

解毒には、他にも汗から毒を出す方法や、足裏マッサージやヒーリングなど氣の流れをよくすることで出す方法などもあります。

毒素を排出することに特化したヒーリングも注目されています。

デトックスヒーリング(解毒に特化したヒーリング)を受けたい方は…

まとめ

私たちが日々の生活の中で、知らず知らずのうちに多くの毒素を取り入れてしまっており、解毒がいかに大切かがおわかりいただけたでしょうか。

そして、解毒も大切ですが、その前に極力毒を体に取り込まないことが大切となります。

無農薬、無添加の食品は数も少なく、手に入りずらく高価です。

よくないと分かっていても、食べざるを得ないのが現状です。

ですが、多くの人がそれらをなるべく避けるようにすることで、世の中も少しづつですが変わっていきます。

「無添加」の文字もよく見かけるようになりました。

それだけ、意識する人が増えたということです。

ご自身のためにも、ご家族、特にお子さんのためにも、食べ物、使うものに対する意識を高めていきましょう。